血圧を正常に保つ5つの習慣|食事・運動・睡眠・入浴・禁煙/節酒

血圧の数値を“正常”に保つには、日々の行動を少しずつ・確実に変えるのが堅実です。 本記事では、減塩とカリウムの摂取、有酸素運動の時間設計、禁煙・節酒の目安、睡眠と入浴の活用法まで、今日から実践できるポイントを整理しました。

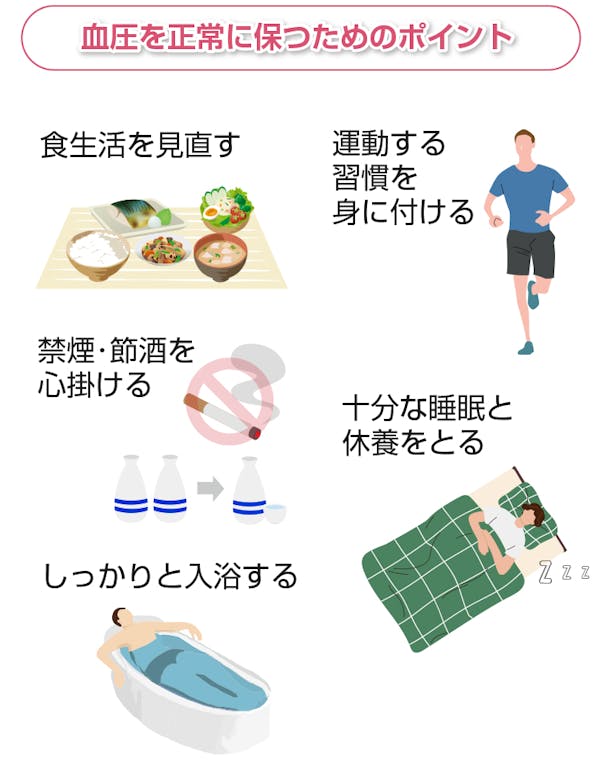

血圧を正常に保つためのポイント

「血圧を正常に保つにはどんなことに気を付けたら良いのかな?」 このように具体的に何をすれば良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

血圧は生活習慣を改善することで正常に保つことができるのです。 ここからは血圧を正常に保つのに重要な五つの生活習慣をご紹介します。

ポイント1 食生活を見直す

血圧を正常に保つには食生活を見直す必要があります。 まず、血圧が高めの方は減塩を心掛けましょう。

日本人の高血圧の最大の原因は食塩の摂り過ぎであるといわれています。 これは食塩に含まれる「ナトリウム」というミネラルのはたらきによるものです。

食塩を摂り過ぎると血中のナトリウム濃度が高くなりますが、これを薄めようとして体は水分をため込み、血液量が増加します。 そのため血液が血管の壁を押す力が強くなり、血圧が上昇してしまうのです。

血圧が高めの場合はまず1日の食塩摂取量を6g未満に抑えることを目標に減塩に取り組みましょう[1]。 20代男性のナトリウム平均摂取量は食塩相当量で10.6g、同じく女性の平均摂取量は8.3gです[2]。

多くの日本人が塩分を摂り過ぎていることが分かりますね。

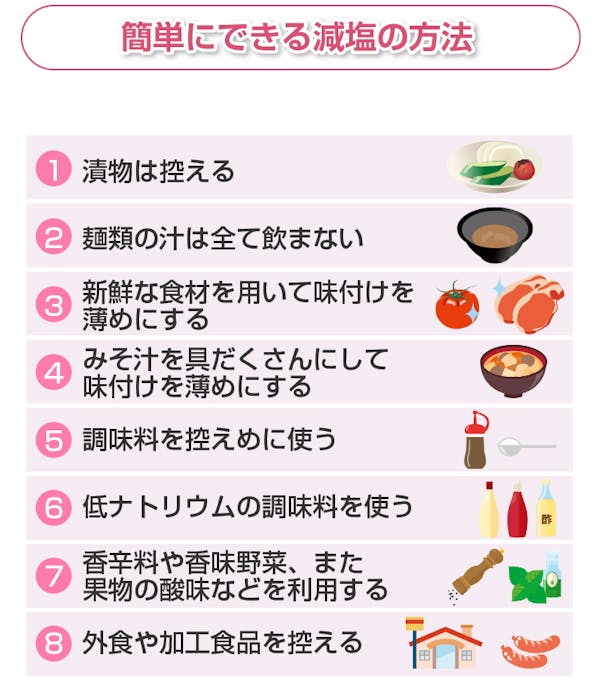

塩分を摂り過ぎないためには、以下のような点に注意しましょう。

外食や加工食品を利用する機会が多い方もいらっしゃるかもしれませんが、知らぬ間に多くの塩分を摂取してしまう可能性があります。 麺類の汁は全て飲まない、塩分の多い漬物は控えるといったことを心掛けましょう。

またご自身で調味料の量を調節できる自炊に取り組み、減塩調味料を使ったり食材の味を活かしたりするのも良いでしょう。 ナトリウムの排せつを促し、血圧を低下させるミネラル「カリウム」を摂取することも重要です。

カリウムは野菜や果物、大豆製品などに多く含まれています。

また若年・中年の男性においては肥満が原因の高血圧も増加しているため、摂取カロリー(エネルギー摂取量)を適切に制限することもポイントです。

一方、血圧が低めの場合にはたんぱく質やビタミン・ミネラルが豊富な食品を食べ、バランスの良い食事を心掛けましょう。 いろいろな食品から栄養素を摂取し、それぞれの栄養素が持つはたらきによって体は健康的に保たれています。

そのため摂取する栄養素に偏りがあると、栄養素が十分な力を発揮できないだけでなく、余分な栄養素が蓄積されて肥満となってしまう場合もあります。

自分の血圧の値に応じて食生活を見直してみてくださいね。

ポイント2 運動する習慣を身に付ける

適度に運動する習慣を身に付けることも血圧を正常に保つのに重要なポイントです。 高血圧の改善には有酸素運動を毎日30分以上行うのが望ましいとされています[3]。

「そんなに運動する時間なんてつくれないよ……」 と思った方もいらっしゃるかもしれません。

まとまった時間が取れない場合には、1回につき最低でも10分以上持続した運動を合計1日40分以上になるように実施しても良いとされています[3]。

有酸素運動では体脂肪を燃料として体を動かすので、体脂肪の減少にも効果が期待できます。 無理のない範囲で少しでも体を動かす機会を増やしていきましょう。

また低血圧の改善にも運動が勧められています。

運動をすると、血液循環が向上します。それに伴って心臓から送り出される血液の量が増えるため、血圧の上昇が見込めるでしょう。

また低血圧の原因として筋肉量が少ないことなども考えられるため、体を鍛えることも低血圧の改善につながると考えられます。

ただし運動をする際はけがをしたり翌日に疲れを残したりしないため、準備運動を十分に行うようにしてください。 また急な運動は体に大きな負担をかけるので、まずは掃除や洗濯などの日常的な活動のなかで活動量を増やすことから始めても良いでしょう。

ポイント3 禁煙・節酒を心掛ける

血圧が高めの方は禁煙・節酒も心掛けましょう。

たばこにはニコチンや一酸化炭素といった有害物質が含まれています。 ニコチンは血管を収縮させて血液循環を悪くすることで、心拍数や血圧を上昇させ心臓や血管に負担を与えます。

また一酸化炭素は酸素の代わりに赤血球と結び付くことで体内を酸素不足の状態にし、心拍数・血圧の上昇を招きます。

加えて、喫煙は「善玉コレステロール(HDLコレステロール)」を減らして「悪玉コレステロール(LDLコレステロール)」を増やすため、動脈硬化を引き起こす原因になります。

このように喫煙は血圧を上げ、動脈硬化を引き起こす可能性もあるため、現在たばこを吸っている方は1日も早く禁煙をしましょう。

またたばこを吸っていなくても、喫煙者の近くにいると受動喫煙による影響を受ける恐れがあるため注意が必要です。

また過度な飲酒は高血圧の原因になるといわれているため、禁酒はしないまでも節度を守ってたしなむようにしましょう。 お酒の健康への影響は飲んだ量ではなく、お酒に含まれる純アルコール量によります。

1日のアルコール摂取量の目安は純アルコール量に換算すると20gです[4]。

代表的なお酒の純アルコール量20gに相当する量を以下の図でご紹介しています。

適量を守るだけでなく、休肝日を設けることも重要です。 週1日以上はお酒を飲まない日をつくるようにしましょう[5] 。

また女性の場合は男性よりも肝臓が小さいことや、体脂肪が男性よりも多く体内の水分が少ないことなどから1日の適量は男性よりも少なめと認識しましょう。

少量の飲酒であれば、全く飲まないよりも心筋梗塞や循環器病による死亡率が低いことが知られていますが、血圧が高いと指摘されている場合は飲酒量について主治医に確認してくださいね。

[4] 厚生労働省「健康日本21」

ポイント4 十分な睡眠と休養をとる

しっかりとした睡眠と休養を確保するのも血圧を正常に保つのに重要です。 精神的なストレスは高血圧の原因の一つと考えられています。

ストレスを感じたり、緊張状態になったりすると交感神経が優位になり、血管が収縮するため血圧が上昇します。

十分な睡眠時間が確保できないと交感神経が優位になるため、ストレスを和らげるには睡眠・休養をしっかりとることが重要です。

ストレスによって脳が緊張状態にあると寝付けない場合もあるため、眠る前は本を読んだり音楽を聴いたりして脳をリラックスさせることで、自然な入眠を促しましょう。

また規則正しい生活を送ることは低血圧の予防にもつながります。

血圧を正常に保つためにも毎日早寝早起きを心掛け、規則正しい生活を習慣化しましょう。

ポイント5 しっかりと入浴する

血圧を正常に保つにはシャワーなどで済ませるのではなく、しっかりと入浴するのがおすすめです。

低血圧の人はお湯につかることで、血管が拡張し血液循環が改善すると考えられます。

また就寝前の入浴は、副交感神経を優位にするともいわれています。 さらに入浴によって就寝前に体温を上げることは、深い睡眠にもつながります。

就寝の約1~2時間前に入浴することが勧められています[6]。 良質な睡眠はストレスや緊張を和らげてくれるので、心身共に健康的に過ごすためにも入浴する時間は大切にしたいものですね。

しかし寒い季節の入浴時には、急激な温度変化による血圧の急上昇・急降下で脳出血などを招く「ヒートショック」が引き起こされる恐れがあります。

入浴時の注意点を守り、お湯につかってしっかり体を温めましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。 血圧を正常に保つには、生活習慣の見直しが重要です。 まず食事面では減塩を意識し、1日6g未満を目標にしましょう。野菜や果物からカリウムを摂り、ナトリウム排出を促しましょう。

有酸素運動は1日30分以上を目安に継続し、体脂肪やストレスの軽減にもつなげます。

また禁煙・節酒を心掛け、アルコールは純アルコール20g以下を目安にしましょう。 十分な睡眠と入浴で副交感神経を整えることも効果的です。

生活習慣を見直し、規則正しい生活を続けることで、血圧を安定させ、若年からの健康維持につなげましょう。

Q&A

- Q血圧を保つにはまず何から始めればいい?

- A 減塩とカリウム摂取、有酸素運動、禁煙・節酒、睡眠と入浴の5本柱です。小さく確実に続けましょう。

- Q血圧を正常に保つための 減塩の目標はどのくらい?

- A高めの人は1日6g未満を目標に。外食の汁を残す・調味料は“つける”で無理なく減らせます。

- Q血圧を正常に保つための運動はどれくらい必要?

- A有酸素運動を毎日30分が理想。難しければ10分×複数回で合計40分でもOKです。

- Q血圧を正常に保つにはお酒とたばこはどうする?

- A禁煙が基本。飲酒は純アルコール20g/日を目安に、週1日の休肝日も設けましょう。

- Q血圧を正常に保つには睡眠と入浴のコツは?

- A就寝1~2時間前の入浴で深い眠りに。20代の平均は正常域に近いですが、正常値は年齢非依存です。

正常な血圧を維持するための3ステップ

まずは不安や課題に気づく

血圧の基準を知り不安を解消。

解決方法を知る

血圧を保つ方法を幅広く知ろう。